감상한컷

연재작 및 출간작 그리고 등등, 감상한줄

글 수 730

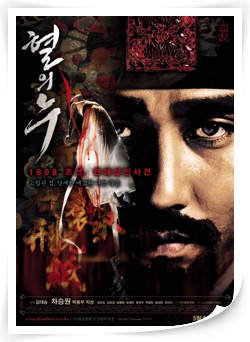

시도는 좋았다.

이렇게 얘기하고 싶다.

요즘 관객들은 '식스센스'나 '유주얼 서스팩트'의 영향 때문인지 범죄나 스릴러 영화가 나오기만 하면 '어떤 놀라운 반전이 있을꺼야'라고 기대하게 된다. 그리고 두 영화에서 느꼈던 놀라움을 느끼지 못하면 그 영화는 별로인 영화가 되어버린다.

다행히 '혈의 누'는 어설픈 반전이 주는 영화에 대한 반감의 우를 범하진 않는다. (다행이라고 해야하는건가?^^;)

그러나 반전이 없는 영화이기에 필요한 다른 요소들을 찾다보니, 대사하나 표정하나 소품하나하나를 의미 심장하게 만들어 버려서 너무나 무겁게 관객을 누르고 있다.

그것 때문에 '혈의 누'는 "도대체 정확한 의미가 뭐야!"라는 10% 아니 20%는 부족한 결말만을 그리고 깔려서 압사 당할것 같은 느낌만을 가져다 줄뿐이다.

(혈의 누 20005, 김대승 감독)

2005.05.07 15:36:33 (*.210.229.56)

어느 영화 관련 프로에선가 '혈의 누'에 쓰인 피의 양이(색소) 국내 영화상 최대치라고 하는 걸 들은 적이 있는데...

되게 무섭겠다 싶더라구요.^^;

되게 무섭겠다 싶더라구요.^^;

2005.05.08 21:43:31 (*.237.188.220)

저 오늘 요거 보고 왔어요..범인이 뭐시기라는 넷상에서 떠도는 얘기를 척~하니 믿고 봤다가.... 마지막에 뭔가 큰 반전이 있을줄 알고 기대하고 있었는데 자막이 올라가서 황당해했다는...--;; 근데 무지 잔인하더라고요. 임신하신분이나 심신이 허하신 분들은 피하시는게 좋을듯.... 저는 두눈똑바로 뜨고 다 봤다가 친구한테 독하다는 소리 들었어요ㅜㅠ

2005.05.10 12:07:43 (*.97.76.46)

저는 이걸 책으로 봤던 것 같아서(그러나 장담할 수가 없네요. 가물가물...;;) 영화를 참 보고 싶다는 생각을 하고 있습니다. 물론 영화관에선 못 보겠지만요. ^^;

원래 무거운 스릴러물을 좋아하는데다(비됴로 올드 보이를 보고난 다음날 영화관에 태극기 휘날리며를 보러 갔는데 올드보이의 대비 효과땜시 무척 실망한 기억이 있음;)개인적으로 차승원에 대한 호감도가 좀 있어서 변한 모습을 보고 싶다는 생각도 있구요.

원래 무거운 스릴러물을 좋아하는데다(비됴로 올드 보이를 보고난 다음날 영화관에 태극기 휘날리며를 보러 갔는데 올드보이의 대비 효과땜시 무척 실망한 기억이 있음;)개인적으로 차승원에 대한 호감도가 좀 있어서 변한 모습을 보고 싶다는 생각도 있구요.

시경부인

시경부인 미얌

미얌 스타티스

스타티스 Miney

Miney